Di recente, a riguardo di tematiche cinematografiche, sento spesso parlare e vedo di nuovo scrivere del genere western; ciò avviene in diverse accezioni, talvolta negative; ad esempio: qualcuno sostiene sia un puro genere atto a distogliere le masse dall’attualità, da più impellenti problemi. In quest’ottica appare più nobile e idoneo fare film su mafia e camorra.

Io non lo credo. Ciò in quanto il significato trascende il genere e anche il contesto di ambientazione, i quali viceversa divengono metafore, strumenti atti a veicolare significati universali e atemporali.

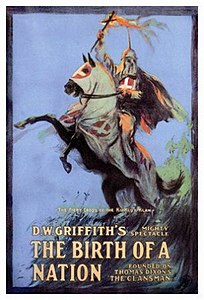

Ciò premesso e – spero – ben specificato, entro volentieri nel merito del cinema di genere Western e affermo che il Western del cinema pre-classico – del D. W. Griffith di Nascita di una nazione, per intenderci – sia stato un prodromo, un principio, seppure ideologicamente molto schierato, per molti versi anche razzista; tuttavia il genere Western di Griffith ha avuto gli indubbi meriti di nascita soprattutto delle tecniche, ad esempio di montaggio, quello analitico, laddove viceversa il grande regista russo S. M. Ejzenstejn adotterà quello analogico, anche detto montaggio delle attrazioni.

Il cinema classico di John Ford ha avuto ampi meriti: oltre a creare il genere Western p. d., ha conferito alla comunità dei personaggi – sia questa dei cowboy o dell’esercito o dei civili, anche e soprattutto delle donne, anziani e bambini, afferenti nei luoghi e negli spazi diegetici – il ruolo di reale protagonista delle vicende raccontate, pur lasciando all’eroe di turno l’apparente spazio di primo piano.

Ma è nei ’60 che si attua il punto nodale di svolta del genere Western. Il nostro Sergio Leone, con le sue due trilogie, quella del dollaro e poi quella del tempo, donerà al genere tanto la connotazione poetico-epica – Il buono, il brutto e il cattivo – quanto quella elegiaca – C’era una volta il West.

Sarà tuttavia Arthur Penn a realizzare, in quegli anni, probabilmente il massimo capolavoro della storia del cinema Western con il suo The little big man, nel quale l’espressionismo (“Andate laggiù se avete coraggio“), l’elegia (“… finché l’erba cresce, il vento soffia e il cielo è blu“) e il resoconto storico (“Mi chiamo Jack Crabb e sono l’unico sopravvissuto bianco al massacro del Little Big Horn“) sui nativi d’America si integrano finalmente in un meraviglioso asciutto connubio, maturo e scevro degli orpelli manieristici del cinema americano precedente, per rappresentare l’eterno atemporale contrasto fra i Jack Crabb mulattieri e gli esaltati maniacali generali Custer, di ogni ordine ed epoca (quanto, qui, dei più semplici e tradizionalli uomini o caporali del nostrano Totò?)

Non ultimo, in The little big man, gli ampi spazi della frontiera vengono rappresentati in maniera coerente con le esigenze sociali e culturali dello scorcio finale dei ’60; ci si potrebbe chiedere, in termini di spazi infiniti, quali siano le differenze fra questo capolavoro e l’Easy Rider di Dennis Hopper e/o il Nashville di Robert Altman, dove in quest’ultimo, tra le altre cose, spicca quel suadente e accattivante evergreen di I’m easy, di Keith Carradine, figlio d’arte di quel John Carradine, già icona e giocatore d’azzardo dello Stagecoach (Ombre rosse) di John Ford.

Emozionante e sontuoso sarà anche l’affresco che, sempre sui nativi d’America, qualche decennio dopo realizzerà Kevin Costner con il suo Dances with wolves, sulla scorta di una magnifica fotografia e ancor più di una tra le più belle e ariose (!!!) colonne sonore, di John Barry, mai scritte. Tuttavia questo capolavoro di Costner sarà indiscutibilmente debitore per molte cose, non ultima la comunque indubbiamente genuina ispirazione, nei confronti del capolavoro di Arthur Penn.

Mutatis mutandis, uscendo adesso dal genere filmico fissato all’inizio e volutamente cambiandolo/ampliandolo, tutto quanto detto fino a qui è vero analogamente a come La grande bellezza di Paolo Sorrentino nel 2013 sarà debitore al felliniano Otto e mezzo del 1963: epoche e società diverse, tuttavia – per chi sa leggere e ben guardare – medesime ispirazioni e tematiche.

In merito alle tematiche va infine detto che – nel Grande Cinema, come in tutte le forme di Grande Arte – queste travalicano il genere e l’immediato contesto, universalizzandosi: analogamente a come ebbe da dire il nostro regista Franco Brusati in merito al suo Pane e cioccolata, il quale non era da leggere e da intendere “semplicemente” come un film sull’emigrante quanto, piuttosto, come un film sull’uomo solo.

In modo analogo, The little big man non è solo un film Western ma un più ampio apologo sul fanatismo umano e sull’umiltà dei singoli, sulle stragi dei popoli e sulle ceneri della Storia, il tutto filtrato dallo sguardo di un grande autore e, solo accidentalmente, sullo sfondo dell’epopea della frontiera.

Sono, questi, spazi sempiterni in perenne coniugazione e nesso con le saghe di tutti i luoghi ed epoche: da quelle omeriche a quelle fantascientifiche ma emblematiche di un Blade Runner o, ancora, a quelle tolstoiane di Guerra e Pace; essi, sempre, parlano a noi una lingua universale ed eterna.

[Fabio Sommella, 24-27 aprile 2019]

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT)